相关文章:

• 主要业务:盖可保险又叫政府雇员保险公司(英文名:Government Employees Insurance Company,缩写GEICO)是一家汽车保险公司。成立的初衷是向政府部门的公务员群体销售汽车保险。公务员人群风险偏好低,偏保守,怕出事。

图片:盖可保险公司logo,EICO的吉祥物是一只名叫“GEICO Gecko”的绿色壁虎。这只壁虎以其友好的英国口音和幽默的广告形象而闻名,经常出现在GEICO的保险广告中。

• 供给侧:规模经济共享

-低成本:政府雇员保险公司直接向客户销售保险,而非通过保险代理人销售。因此,这家公司的承保成本只是其收入的13%,而非其他保险公司所需的30%。

-政府雇员保险公司能够将一部分省下的成本,通过较为便宜的保险价格补贴给客户。这就是规模经济竞争优势:当成本低的时候,有些公司并不会降低产品价格,这就不是规模经济共享,但也有公司可以将产品价格降的更低一些,从而让客户拿到一些价值,这样的话客户与公司就双赢了,电商巨头亚马逊和美国仓储零售商Costco就是这种模式,将一部分价值让渡给顾客。将低成本竞争优势释放一部分出来让客户获得,价格低了会有更多的客户买它的产品,更多客户买产品产生了对产品的更多需求,这就又导致其规模经济更强(生产成品更低),这就形成了一个正向的循环。规模经济是一个非常重要的竞争优势,具备规模经济效用的公司在定性上是优质公司,并不是随便一家公司就愿意这么做,也并不是随便就能做成。

• 需求侧:

-迎合了总体风险较低的目标客户群的需求(公务员群体偏保守)。

• 投资机会的出现

-管理层重短期增长轻长期风控

*该公司在20世纪五六十年代增长迅速,扩大了客户群并丰富了定价模型,但公司在1976年却陷入困境。首席执行官诺姆·吉登过分强调增长,最终导致数年承保决策的失误和索赔费用的急剧失控。财务数据下降

*由于形势恶化,吉登被解雇,萨姆·巴特勒(来自克拉法斯律师事务所的律师且是公司当时的董事长)成为临时首席执行官。

• 财务状况

-1975年,该公司的承保亏损为1.9亿美元。经巴菲特证实,这家公司为索赔提取的准备金明显不足(为了报表利润好看)。由于公司账面上的股本仅有2500万美元。

-仅有2500万美元股本的保险公司几乎可以肯定是违反资本监管要求的。多个州的保险委员会委员们(包括华盛顿特区麦克斯·沃拉克)准备吊销盖可保险经营牌照并宣布政府雇员保险公司破产。

• 股价下跌

-1976年年中,政府雇员保险公司濒临破产,股价已从几年前61美元的高位跌到每股2美元(跌幅97%)。

• 投资机会评估

-巴菲特认为这家公司仍在保险行业中有其独特的地位。在过往的那些年里,它给公共雇员和其他低风险客户承保了一组安全的保单,并在这一细分市场建立了良好的信誉。

-政府雇员保险公司直接出售它的保单,而非通过代理人之手,并且该公司因分销成本上的这种大量节约,获得了结构性的成本优势。

-负面:一旦市场知道某家保险公司不当地少提了准备金(如果客户知道保险公司的准备金不足,他们是可以到保险公司去挤兑引起恐慌,像银行似的),那也很难界定其低提的程度范围。就这类企业的安全性来说,很大程度上取决于大家对管理层的信任,看他们是否谨慎保守。一旦这种信任感遭到破坏,公司便很难立足。

-转机:1976年5月,杰克·伯恩(一个自学成才的保险天才,曾将旅行者集团转亏为盈)被任命为政府雇员保险公司的首席执行官,取代了临时任命的巴特勒。

• 结论:

-政府雇员保险公司若没有外在的帮助,自身无力恢复。巴菲特考虑的是政府雇员保险公司是否有称职的管理层来实现逆转,是否能够解决资金不足的问题——既满足监管要求又能够纠正准备金不足的问题。在管理能力上,巴菲特需要了解杰克·伯恩。在资本方面,他必须了解补充资资本。

图片:盖可保险CEO约翰-伯恩。在1980年致伯克希尔股东的信中,巴菲特赞扬伯恩自1976年加入后凭借“卓越的管理才能”重振了GEICO。巴菲特写道:“管理界少有杰克·伯恩这样的奇才,商界也少有GEICO这样的公司。能与他们合作投资,还有什么比这更好的呢?”

• 投前调查和投前沟通

-巴菲特通过凯瑟琳·格雷厄姆(华盛顿邮报的董事长,华盛顿邮报是个影响力非常大的报纸,导致尼克松下台的水门事件就是华盛顿邮报报道出来的,董事长凯瑟琳在社会上也有着丰富的人脉)和洛里默·戴维森,安排了与伯恩的会面。这次会面让巴菲特吃了定心丸。他对伯恩的印象是如此深刻,以至于他转天早上就开始购买该公司的股票。

-由于政府雇员保险公司对资金的需求,巴菲特明白这是他能够发挥作用地方。随即,他去拜访华盛顿特区的保险监管人沃拉克,并亲自协商了对这家公司设定监管资本要求的严格程度和最后期限。

-此外,巴菲特还大大增加了对政府雇员保险公司的投资,在那个关键时刻,作为一个受人尊敬的投资者,给这家公司投了信任票。

-由于当时的盖可保险正面临破产,没人愿意承销其可转债,巴菲特与所罗门公司(具体是所罗门公司有影响力的高管约翰·古弗兰)商量让投资银行所罗门公司承销政府雇员公保险公司的可转债,所罗门公司最终同意为政府雇员保险公司承销价值7600万美元的可转换股票。其他再保险公司也很快出面提供了再保险业务。

-因此巴菲特在这笔投资上做了很大的赋能,如果仅仅被动投资这家公司是几乎不可能有收益的,盖可保险也不会像今天这样成功。巴菲特相当于做了盖可保险新任CEO伯恩的助手,力挽狂澜地做了非常大的投后管理(赋能):协调上层关系+入股来把盖可保险的信誉拉回来。

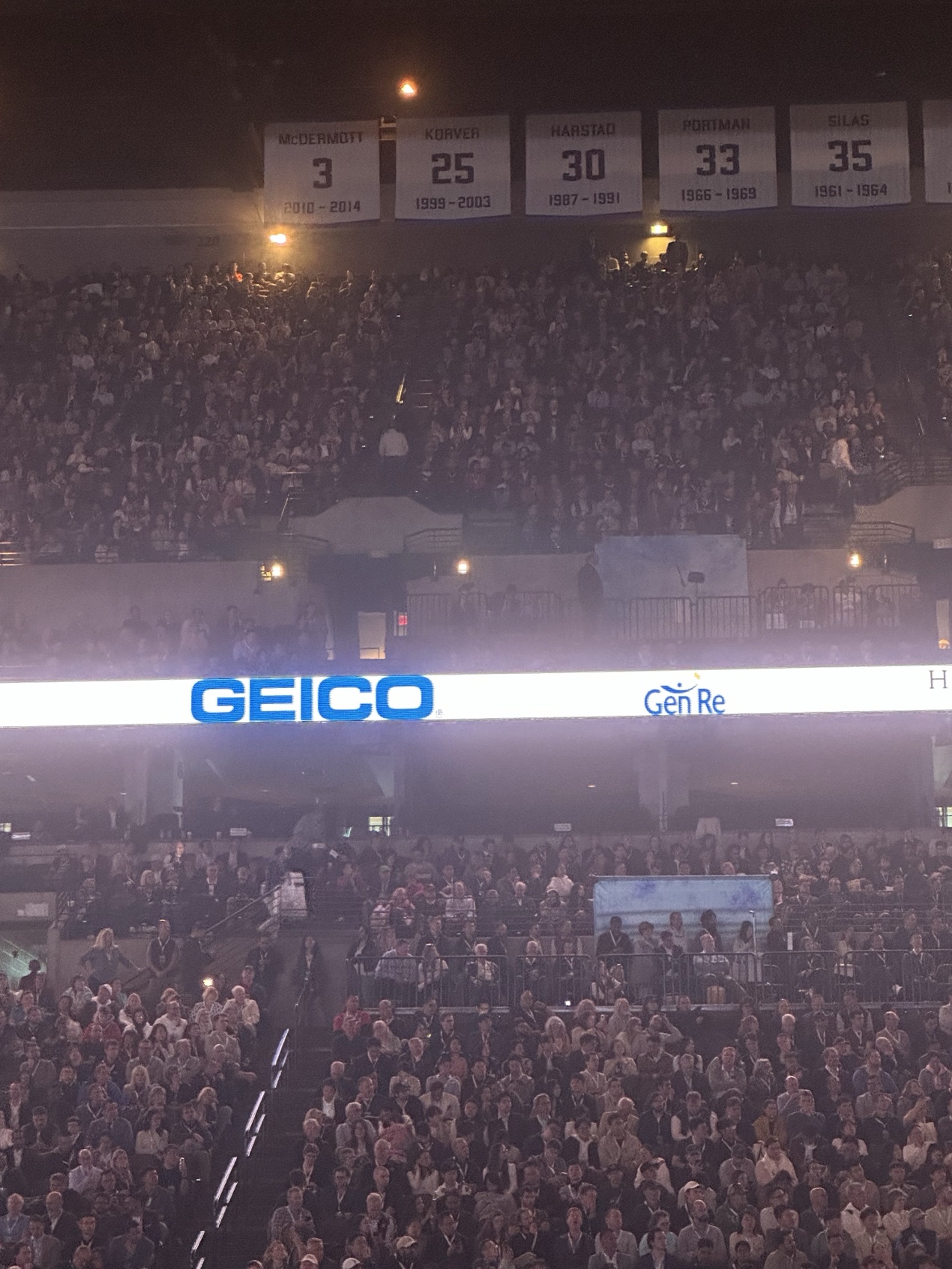

图片:2025年5月初于奥马哈例行举办的伯克希尔哈撒韦股东大会会场中的盖可保险灯光logo,右边的“Gen Re”是巴菲特收购的另一家保险公司——通用再保险的logo。整个会场座无虚席,甚至前一天晚上奥马哈当地时间11点就有人在门口搭帐篷抢位。本届为巴菲特担任CEO的最后一场股东会,此后由掌管伯克希尔能源公司的加拿大人格雷-阿贝尔接任。作者拍摄于股东大会现场。

• 估值

-1975年,政府雇员保险公司的已发行流通股大约有2660万股,1.9亿美元的净亏损约合每股亏损7.14美元。在这7.14美元每股亏损里,约1美元为投资收益,而承保亏损约为8美元。大约9亿美元保费,综合费率(包括额外准备金)则是一个糟糕透顶的124%(相当于浮存金成本率是24%,即每100美元浮存金投出去亏24美元)。

-虽然任何基于这些负盈余的估值倍数都没有意义(政府雇员保险公司的这些历史市盈率和企业价值/息税前利润倍数都是负值)

-我们可以用一个粗略的方法进行估算:假设这样一个情景,新CEO伯恩将公司从破产边缘拉了回来,牌照不撤销了,资本金又补充上了,盖可保险又可以正常经营了,但其业务还是受到影响,将政府雇员保险公司的业务砍一半——保费从9亿美元降到4.5亿美元(假设业务跌50%),但砍掉了一些不赚钱的保单使得综合费率降为95%,这是一个看上去体面但还算合理的水平。在这种情况下,承保亏损将被扭转为约2250万美元的承保利润——每股承保利润略低于1美元。假设平均来说,一年保费的一半将作为保险浮存金,以当时约7%的利率投资(当时美国长期国债利率是7%), 预期的投资收益比每股0.50美元稍多点。

-以上述这种算法,政府雇员保险公司税前的稳态利润大约是每股1.50美元(承保利润约等于每股1美元+每股投资收益约0.5美元),税后利润大约每股0.75美元(当时公司税率是48%)。安全边际1:假设这种企业的合理市盈率倍数是10倍,那么,在这种情况下,该公司的合理估值应是每股7.50美元。安全边际2:当然,若该浮存金的投资者(比如巴菲特来管浮存金投资)能获得超过7%的年收益(若是巴菲特操盘,则每年的收益是20%),那么,公司每股的价值将远超7.50美元。安全边际3:同样,若保费收入不是减少至4.5亿美元,而是在杰克·伯恩的领导下能够增长,那么,公司将会享有更高的估值。

-所以对亏损公司的估值方法是将其还原到正常经营状态下进行估值,但前提是投资人能够以极大概率确定该公司可以回到正常状态,否则将是价值陷阱。

图片:2025年5月伯克希尔股东大会卖场里的盖可保险销售柜台。作者摄于股东大会现场。

• 投资决策

-按7.50美元的估值,巴菲特为自己在1976年购买的130万股该公司普通股,支付了3.18美元/股的价格。 以这个价钱,即使在政府雇员保险公司的业务被砍一半的假设下,巴菲特也会有令人难以置信的50%以上的安全边际(7.50美元的估值对应的是盖可保险浮存金产生7%收益率以及业务下降50%的假设)。

• 投后管理

-政府雇员保险公司后来发生的事情就犹如一个童话故事:杰克·伯恩所做的一切都是正确的。伯恩一个州一个州地去与当地保险业监管部门进行关于保单价格与条款的谈判,州监管同意就继续在那个州做保险业务,不同意就不在那个州做。伯恩制定了合理的承保标准并削减了不盈利的业务。提价、筛选合适客户以弥补潜在损失、忍受市场占有率暂时下滑。(筛选合适的险种和客户,以及对保单进行合理定价是非常重要的)

-到1977年,政府雇员保险公司恢复了盈利能力。在那些仍然经营的州,该公司能将其保费平均提高38%。 在1979年,公司的税前利润达到了2.2亿美元——这是3年前完全无法想象的!(前面做的估值测算里提到,回归正常经营,业务量砍一半,浮存金投资收益7%,测算出的每年利润是2250万美元,估值7.50美元/股)

-1981年,伯克希尔公司超过一半的净值增量是来自政府雇员保险公司的业绩。

图片:2025年5月伯克希尔股东大会卖场里的盖可保险拍照快闪处,参会者可以免费和盖可保险吉祥物——绿色壁虎合影,当场打印出照片带回家留作纪念。作者摄于股东大会现场。

• 花絮:两代人的投资趣事

-格雷厄姆投资经历:最早投资盖可保险的是巴菲特的老师——价值投资创始人:本杰明-格雷厄姆。1948年格雷厄姆与纽曼用71.25万买了50%GEICO(政府雇员保险公司,目前是美国第四大汽车保险公司)股份,大约占格雷厄姆纽曼合伙投资公司资金的25%。这笔投资后来到1972年时(格雷厄姆1976年去世),上涨了145倍,年化23%。虽然远远超过格雷厄姆纽曼合伙投资公司其他投资所创造的收益,但他们认为这家公司拥有某种“离不开的业务”,尽管价格暴涨,大部分股份依然没有卖掉.

-巴菲特投资经历:1951年(巴菲特21岁)当股票经纪人时的巴菲特调研后,大概每股42元,PE8倍的价格,用了75%身家买了GEICO股份,共10282美元,一年后卖掉赚了50%。1976年下半年开始买进大量GEICO股份,1980年底总共买了4570万,占33.3%股份。1990年持有48%。1995年,又用了23亿买下另外50%股份,至此100%控股。

• 这家公司的投资回报率:

-格雷厄姆买后的1948到1972年,24年时间,年化23%。

-从巴菲特第二次大手笔购买后的1976年到1995年,19年时间,年化20.3%。

-从1948年到1995年,47年时间,这家公司涨了3228倍,年化18.8%。

-芒格说一辈子能够找到一家好的公司去投资它就够了,政府雇员保险公司给我们提供了一个非常好的案例,跨越47年时间,年化18.8%的回报。(50年翻1000倍是年化15%)

-格雷厄姆评价道:这笔投资超过了我们过去20年其它全部投资回报(经过无数次大量分析、调查、评估做出决策的烟蒂股投资)。一次幸运的机会或者一次极其英明的决策(你可以分开两者吗?)所获得结果,可能超过一个熟悉业务的人一辈子的努力。可是,在幸运或关键决策之后,一般都必须存在准备和具备专业能力等条件。人们必须在打下足够的基础并获得足够的认可之后,这些机会之门才会敞开。(《聪明的投资者》第四版后记)

-巴菲特评价道:“40年里的职业生涯里,只有12个投资决策塑造了伯克希尔的今天”。买入GEICO应该是其中最重要的一个。GEICO是我的“初恋”,更是我一生的“好运”来源。这个过程,让我体会到绝对不能卖掉一家明显好公司的原则。(巴菲特股东信1995)

-贯穿本案整个投资经历的是巴菲特一生的信条:长期追随高品质企业,在机会出现时果断出手。芒格投资了伯克希尔40年以上,拿着伯克希尔的股票坐着一动不动,成就了今天在投资界的地位。99%的上市公司不值得花1分钟去研究它,真正优秀的公司在人的一生中是少之又少的,但一旦发现它是好公司,一定要等到跌到好价格的时候果断出手!(在击球区挥杆,挥一次杆就足够了)